飲食店を経営するうえで必ず必要となるのが、保健所が発行する「営業許可」です。

ひょっとするとあなたは「飲食店の許可なんて簡単!」と思っていませんか?

しかし、営業許可がないと「お店はできたけどオープン予定日に営業ができない!」というだけじゃありません。下手をすると「銀行からの融資がおりない」ということにもなってしまいます。

また、その申請手続きも用紙に記載して「はい、終わり!」ではありません。

許可をとるためには、実際の店舗の検査を受けるなければならないため、はじめての方はかなりとまどうのではないかと思います。

そこで、ここでは未経験の方でも一発でとれる営業許可申請のノウハウと、検査のポイントを実例資料付で解説いたします。

「営業許可」と「営業届出」の違い

昭和30年6月に食品衛生法が改正され、原則としてすべての営業者にHACCPに沿った処理が求められることになり、 これに伴い、営業許可の対象となる営業以外であっても営業届出が必要となりました。

【営業許可業種】

下記以外の業種

【営業届出業種】

乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、野菜果物販売業、弁当などの食品販売業、精米・精麦業、集団給食他

ここでは、まずは営業許可について説明をし、その後に営業届出について解説します。

営業許可の取得の要件と手続きの流れ

営業許可の取得のための条件

飲食店が「営業許可」を取得するためには、次の2つの条件を満たす必要があります。

1.食品衛生責任者の配置

各店舗には、食品衛生責任者またはこれに代わる資格を持った人を1人以上置かなければなりません。

食品責任衛生者は、1日の講習を受講すればこれを取得することができます。

しかし、時期によっては定員が満席となることも少なくないため、事前に受講の準備をしておいた方がよいでしょう。

詳しくは「飲食店の食品衛生責任者になるには?資格は難しい?」をご参照ください。

2.施設基準の順守

飲食店は、各都道府県の条例で定められた店舗施設の基準(施設基準)に適合した店舗で営業しなければなりません。

施設基準は、内壁・天井・明るさ・衛生設備などといった細かい基準があるため、保健所の事前確認の際にチェックしてもらうようにすれば安心です。

施設基準の詳細については、後段の「施設検査時のチェックポイント」をご覧ください。

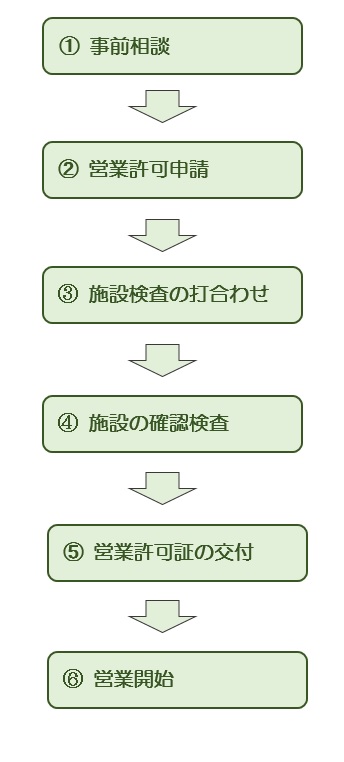

営業許可の取得の流れ

営業許可を取るまでの手続きの流れは、次のとおりとなります。ここでは「飲食店営業」のケースで説明いたします。

➀ 事前相談

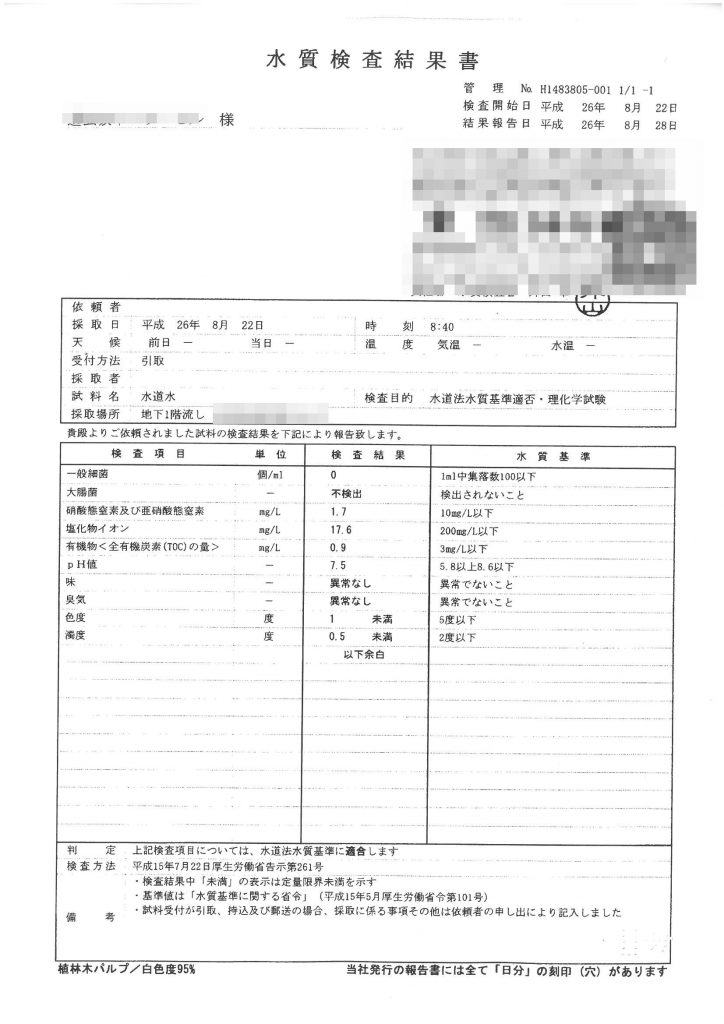

なお、貯水槽(マンションやビルのタンク)や井戸水等を使用する場合は、水質検査証の提出が必要となります。

また、営業許可の取得の前には「食品衛生責任者」の資格を取っておくことも必要です。

➁ 営業許可の申請(書類の提出)

③ 施設検査の打合せ

④ 施設の確認検査

➄ 営業許可書の交付

交付予定日になったら保健所で営業許可書※を受け取ります。 ※ 受領には要印鑑

⑥ 営業開始

実際の営業をするためには、この許可証を店内に掲示する必要があります。

提出に必要な書類について

営業許可証の申請には、以下の書類が必要となります。

| 〇 営業許可の申請書 〇 施設の構造及び設備を示す図面 〇 食品衛生責任者の資格を証する資料 〇 水質検査証明書(貯水槽・井戸水の場合) 〇 登記事項証明書(法人の場合) |

以下、それぞれについて説明します。

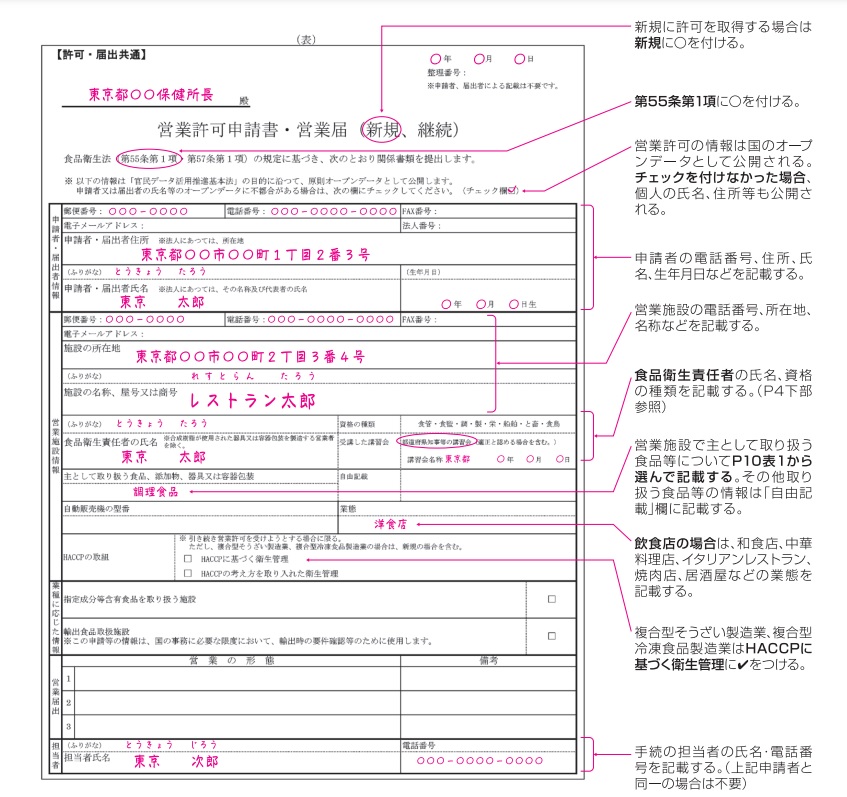

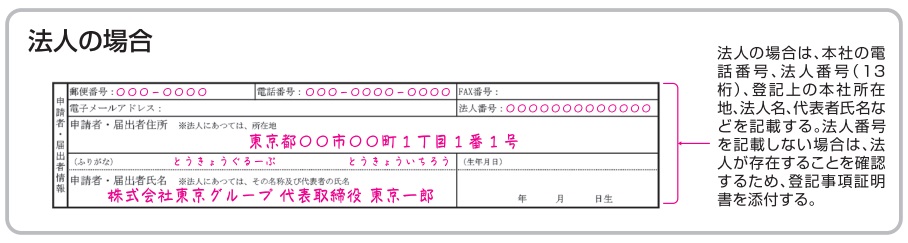

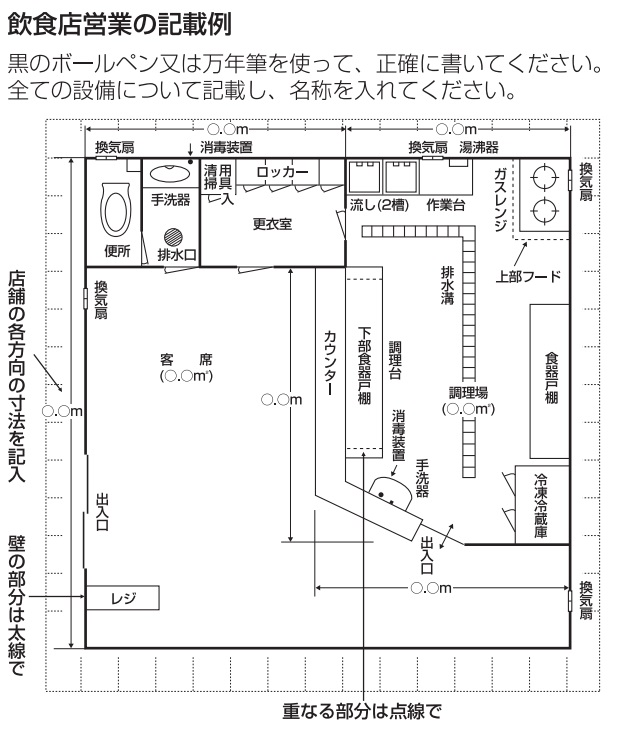

※画像は「東京都食品の手引き」を参照

(表面)

保健所には地域ごとの管轄があるので、事前に提出先を調べておくことをお勧めします。

申請書に記載する住所は、省略しないで記載するようにします。

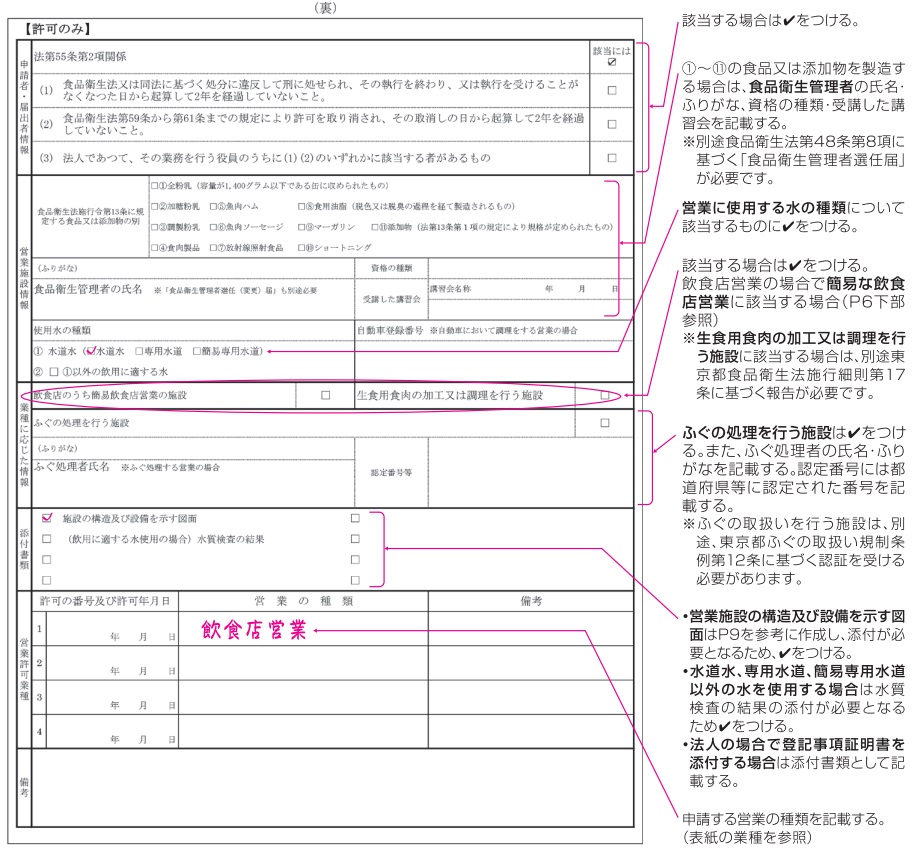

(裏面)

壁や床などの詳細な材料がわからないときには、工事業者に確認して記入します。

営業時間や定休日は、事業計画書の内容と齟齬を生じないように注意してください。

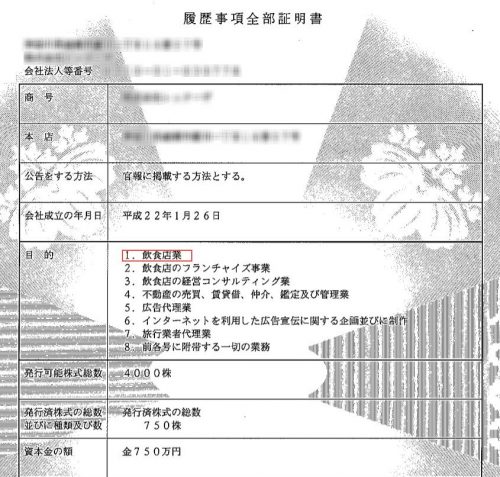

登記の目的には、必ず「飲食店の経営」や「飲食店業」などを入れておくようにします。

また、住所や役員などといった登記の項目に変更があるときには、その変更登記を済ませたものを提出します。

水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水が(貯水槽や井戸水など)を使用する場合に提出します。

この書類は大家さんが管理しているものなので、申請の際には大家さんに依頼して発行してもらうようにしてください。

5 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本提示等)

申請の際には、「食品衛生責任者手帳」などの食品衛生責任者の資格を証明するものを提示するか、またはコピーを提出します。

申請の手数料

営業許可の申請手数料は、都道府県や営業の種類によって異なります。

東京都の場合手数料は、以下の通りとなっています。なお、飲食業以外の業種については、各業種ごとに異なった手数料が定められています。

◆ 飲食店営業 18,000円(新規) 8,900円(継続)

◆ 飲食店営業(移動又は臨時) 9,300円(新規) 4,800円(継続)

施設検査時のチェックポイント

「共通基準」と「特定基準」

施設の検査では、あなたのお店の設備や配置が、食品衛生法の基準を満たしているかをチェックします。施設の検査の基準は、「共通基準」と「特定基準」の2つからなります。

調理の機能を有する自動販売機・集乳業以外のすべての業種に必要な施設の基準となります。

ただし、飲食店営業には、製品包装場所の基準は適用されません。

また、簡易な飲食店営業については、さらに簡易な基準が適用されます。

| 営業施設の構造 | 施設・区画・汚染等防止・面積・床・内壁・天井・照明設備・換気設備・駆除設備・手洗設備・洗浄設備・冷蔵冷凍設備・保管設備・製品包装場所・添加物取扱設備・更衣場所 |

| 食品取扱設備 | 機械器具・運搬容器・計量器 |

| 給水・汚物処理 | 給水設備・排水設備・便所・廃棄物容器・清掃用具 |

一部の業種ごとに定められた基準です。

対象:菓子製造業、総菜製造業、食品の小分け業、魚介類販売業、食肉販売業

通常の飲食店営業については、適用がありません。

施設検査における注意点

施設の検査では、かなり細かな部分まで見られますので、保健所で事前に問題がないかを確認してください。

1.検査でみられる主な箇所とかかる時間

検査では、壁、天井、床といった店舗の構造や、戸棚、トイレ、手洗い器といった衛生設備を中心に検査がされます。また、検査時には電気と水道が実際に使用できるようになっている必要があります。

検査の時間は、約1時間程度というのが一般的ですが、設備の内容や担当官によっては、それ以上の時間がかかることもあります。

また、設備の配置は、提出した配置図と同じになっているかどうかもポイントです。

2.厨房床が洗浄、清掃しやすいかどうか?

素材との関係もありますが、継ぎ目のある床などの場合には、衛生面での問題がないか注意が必要です。

3.汚れの取れやすい壁であるか?

壁については、油性塗料や耐水性塗料仕上げ、またはステンレス鋼板などであれば特に問題ありません。

4.天井は作られているか?

天井は、清潔に保ちやすく、ホコリ等が落下してこないものであれば、原則OKです。

しかし、スケルトン天井の場合には、地域や担当によってNGというところもあるので、事前の確認が必要です。

5.照明は全体を照らすものとなっているか?

バータイプの飲食店にありがちですが、スポットライトやダウンライトを使用している場合には、部分的に暗くなる箇所ができてしまいます。

しかし、このような場合には照明の追加や変更などの指摘がされることがあるので注意してください。

6.二槽式シンクがついているか?

設置するシンクは、食材と食器の洗浄を別々にできる二槽シンクである必要があります。

また、各シンクについては、確認時にそれぞれのから水・お湯が出ることが必要です。

7.手洗専用設備があるかどうか?

いわゆるL-5タイプといわれる手洗い器が一般的です。なお、配置場所については、メインの箇所にあればよいというケースと、水場のすべてに設置しなければならないケースがあるため、事前に保健所へ確認してください。

また、ガールズバーなどでは、女性が配置されている調理場部分のいずれにも、水の出る手洗い場を作る必要があります。

8.厨房と客席の間間仕切りや扉

お客が内部に入れないように、厨房と客席の間には腰高以上の間仕切りやスイングドアをつける必要があります。

9.更衣室

更衣室は、従業員の数に応じた広さがあり、作業場への出入りが容易な位置にあることが必要です。

10.その他

その他として「温度計付の冷蔵庫となっているか?」、「食器収納棚は扉つきのものか?」、「シンクは食材用と器具洗浄用の2槽となっているか?」なども検査のポイントとなります。

11.1m以上の設備がないこと(深夜営業の場合)

これは営業許可の要件ではありませんが、深夜営業で深夜酒類提供営業の届出を同時にする場合には、室内に1mを超える仕切りや椅子の背もたれなどがあると届出が受理されません。

したがって、設備を作るときには、この点にも注意して、1mを超えるものを作らないようにしてください。(ただし、壁沿いに作られたボトル棚などを除く)

検査後の手続きと指摘がされた場合の対応

検査が問題なく完了した場合には、保健所から「営業許可書交付予定日のお知らせ」が交付されるので、交付予定日になったら保健所で営業許可書を受け取ります。

この時には受領の印鑑が必要となる場合があるので、事前に確認してください。

なお、検査で設備の構造や設置について指摘がされた場合には、その改善をしなければ営業許可は交付されません。

具体的な対応としては、修正後の写真を提出すればOKとなる場合と、再度、現場の検査が必要となる場合があるので、担当官の指示に従ってください。

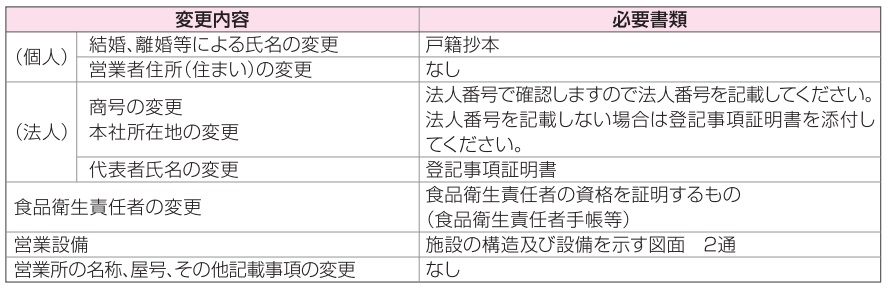

営業許可後の変更について

営業許可後に以下のような変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。

ただし、営業者の変更については、状況により新たな営業許可が必要となることがあるため、事前に保健所へご相談ください。

営業届の手続きについて

営業届出が必要な業種

以下の事業を行う場合には、管轄の保健所へ「営業届出」を提出する必要があります。

【主な営業届が必要となる業種】

乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、野菜果物販売業、弁当などの食品販売業、精米・精麦業、集団給食他

営業届出の必要書類と注意事項

【営業届出の必要書類】

・営業届出書(1通)

・食品衛生責任者の資格を証するもの

※営業届出には、営業許可とは別の様式の届出書が必要となります。

※なお、届出書に法人番号を記載しない場合には、登記事項証明書の提出が必要となります。

【届出の手数料】

届出に手数料は必要ありません。

【その他の注意事項】

・届出済証のようなものは発行されないので、控えが必要な場合には営業届出書を2通提出する必要があります。

・許可営業を行う営業者が届出営業も行う場合は、営業許可の申請に加え、営業の届出も行う必要があります。

例) カフェでの食事の提供に加え( 営業許可が必要) 仕入れた包装品の豆腐の物品販売( 営業届出が必要)をする場合

深夜営業をする場合

飲食店で午前0:00を超えて営業をする場合には、営業許可とは別に「深夜酒類提供飲食店営業開始の届出」を警察に提出しなければなりません。

この届出には、風営法の規則で定められた方法で実測・作図した図面を提出しなければなりません。

そのため、営業許可よりも高度で専門的なスキルが必要となります。

「深夜酒類提供営業開始の届出」の主な内容は次の通りです。

| 営業できる区域 | 商業地域・近隣商業地域(市町村で一部異なります) |

| 主な要件 | 客室の床面積が9.5㎡以上※1であること 客室に見通しを妨げる設備(概ね1m以上)※2がないこと ショーなどの客に遊興させないこと 営業所内の照度が20ルクス以上であること 騒音・振動を条例で定める数値以下とすること |

| 提出書類 | 申請書、店舗の測量図面※3 |

| 提出期限 | 営業開始の10日前まで |

| 提出先 | 店舗を管轄する警察署 |

| 届出の費用 | 0円 |

※1 部屋全体が一室となっている場合を除きます。

※2 椅子の背もたれや、パーティションなどについても1m未満であることが必要です。

※3 「営業所平面図」、「営業所求積図」、「客室平面図、「照明・音響配置図」など

深夜営業をする場合の届出は、提出先、提出期限、提出資料が異なりますので、保健所の営業許可の手続きと同時に進めていく必要があります。

「深夜酒類提供飲食店営業開始の届出」の手続きについては、こちらをご参照ください。

営業許可と融資の関係

営業許可が取れるまでは融資は行われない

営業許可は飲食店を経営するうえで、絶対、欠かすことのできない許可であるため、これを取得しない場合には、営業ができないだけでなく融資を受けることもできません。

これは日本政策金融公庫だけでなく、制度融資やプロパー融資においても同様です。

ただし、営業許可は内装工事の完了後でなければ検査をすることができないという事情があるため、日本政策金融公庫ではこれを考慮して、融資申込時に許可が取得できていなくとも、取得の見込みがあれば申込みを受け付けるという対応をしています。

また、公庫の一部の支店では、融資審査が完了し、融資実行(融資額の入金)時に許可が取れていなくとも、近日内に取得が確実である場合には融資を実行し、融資実行後に許可が取れ次第、提出すればよいという取り扱いをしているところもあります。

しかし、このような取り扱いをしているのは日本政策金融公庫だけであり、制度融資やプロパー融資の場合には、許可が取得できない間は、融資が実行されないのが普通です。

営業許可と融資の名義人の相違に注意

営業許可を取得するうえで、注意しなければならないのが、営業許可の名義人と融資の借入人の相違です。

たとえば、個人名義で営業許可を取得しているにもかかわらず、融資の借入人が法人となっている場合には、新たに法人名義で営業許可を取得するまで、融資の申込みはできません。

また、融資申込後にこのようなことが発覚した場合には、最悪、融資手続きのやり直しとなってしまいます。

このようなことがあると、手続きがムダとなってしまうだけでなく、融資実行が大幅に遅れてしまうため、予定日に開業できないという可能性もあります。

このようなことは営業許可に限らず、テナントの名義人についても起こりうるので、融資申込の際には十分注意する必要があります。

飲食店の融資には、3点セットを忘れずに!

飲食業を営む方が日本政策金融公庫で融資のを申し込む場合には、

・保健所の営業許可

・食品衛生責任者の資格

・知事推薦書 ※申込額が500万円を超える場合

の3つが必要となります。

また、深夜営業をする場合には、別途、深夜営業の届出も必要となります。

知事推薦書については、「生活衛生営業での知事推薦書の取り方。生活衛生営業指導センターとは?」を、食品衛生責任者については「飲食店の食品衛生責任者になるには?資格は難しい?」を、深夜営業については「飲食店の深夜営業の手続きと注意点」をご参照ください。

まとめ

保健所の営業許可は、提出する書類の数も比較的少なく、また、手続きにかかる日数も少ないため、比較的取得しやすい許可といえます。

しかし、申請〜許可までには7~14日程度の日数がかかるため、あらかじめこの期間を見込んでおかなければなりません。また、融資とのタイミングにも注意が必要です。

何度も申請のやり直しをしていると、「期限までに許可が取れない」→ 「融資が出ない」→「予定日にオープンできない」ということになってしまいます。

なので、「申請に自信がない」、「時間の余裕がない」という場合は、時間と手間を節約しながら、間違いのないプロに依頼することをお勧めします。

119番資金調達NETでは、事業計画書の作成の他、許認可申請の代行を割安な金額でお手伝いしています。

なお、119番資金調達NETでは、新規開業資金の申込みのサポートの他、、このブログではご紹介していないテクニックや注意点についても、直接、その方の状況にあわせてアドバイスしています。

随時、初回の相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。

※ こちらから電話できます。