日本政策金融公庫の満額融資を成功させる上で最も重要となるのが「創業(創業)計画書」です。

しかし、融資の申込みをする際には、これが一番高いハードルとなるのも事実です。この記事をご覧の方の中にも、「事業計画書がうまく作れない」とお悩みの方も少なくないのではないでしょうか?

けれど、一見難しそうに見える事業計画書ですが、いくつかのポイントを抑えるだけで、驚くほど説得力があり、金融機関に評価される計画にすることができます。

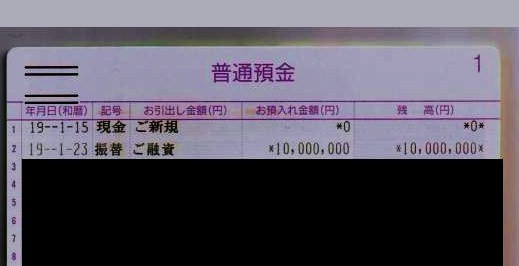

この記事では、実際の日本政策金融公庫の融資で1,000万円を獲得したときの実例を使って、各項目ごとに成功する事業計画書の書き方をご説明します。

なお、公庫の創業計画書の見本は、必要に応じて書きよりダウンロードしてください。

参 考 創業計画書記載例(洋風居酒屋):日本政策金融公庫HP

【1,000万円融資時の入金の写真】

なぜ、事業計画書は実例じゃないとダメなのか?

インターネットでは、数多くの事業計画書の事例が公開されていますが、これらを参考にするときに絶対、注意していただきたいのが、「結果を出した実例」を参考にするということです。

なぜなら、そうでないものと比べて

● 「内容の緻密さと正確さ」

● 「計画そのものの信ぴょう性」

が大きく異なるからです。

単なる想定で作った事業計画書は、よく見ていくと細かい部分でのリアリティがなかったり(仕入れや販売の条件があり得ないものになっているなど)、売上げ額や利益額に説得力がなかったり(見込まれる売上や利益が大きすぎる、逆に利益が少なくて返済ができないものとなっているなど)します。

また、そもそも計画のプランが実現できるのか疑問なものも少なくありません。

事業計画書は生き物であり、たとえ同じ業種や規模であっても、事業プランや立地、その他の条件により、大きくその内容が異なります。

そのため、いい加減に作られた計画を参考にした場合、整合性がとれない計画となるだけでなく、金融機関からも突っ込みどころ満載の内容となってしまいます。

なので、事業計画書を参考にするときには、実際に融資に成功したものを見る必要があります。

なお、ここではすべてありのままの事業計画書を使って説明します。

もちろん、この丸パクリはお勧めしませんが、実例を参考にしていただくことで

「リアルに金融機関に訴えかける事業計画書が作れる」

ようになりますので、ぜひ、ご自分の事業計画書の参考にしていただければと思います。

以下では、日本政策金融公庫の創業計画書の様式をもとに解説付きで詳細に説明します。

日本政策金融公庫の事業計画書(創業計画書)の構成と書き方の注意

創業計画書の内容について

日本政策金融公庫の創業計画書では、記入しなければならない項目が決まっており、その内容は次のようになっています。

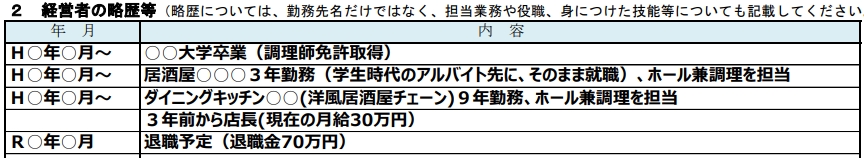

2 経営者の略歴等

◆ 経営者の略歴

◆ 事業経験の有無

◆ 取得資格、知的財産権の取得

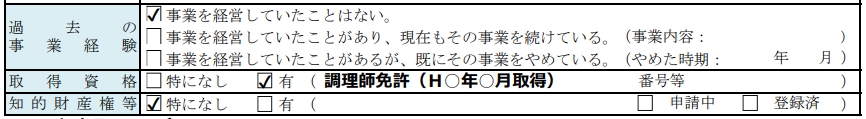

3 取扱商品、サービス

◆ 事業内容

◆ 取扱商品、サービスの内容(客単価等を含む)

◆ セールスポイント

◆ 販売ターゲット、販売戦略

◆ 競合状況

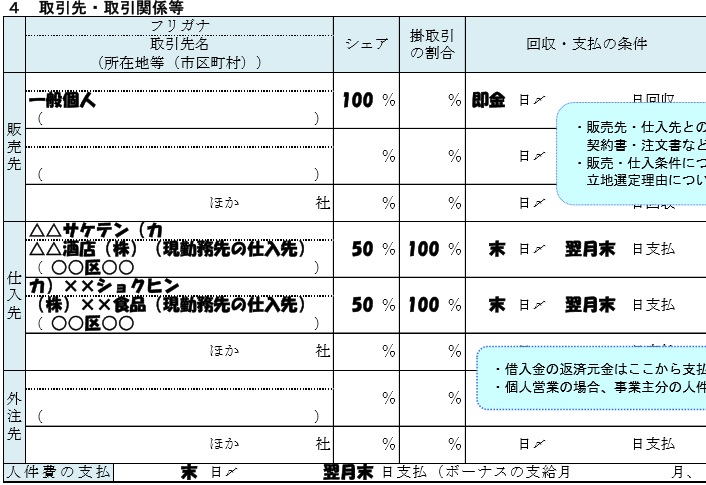

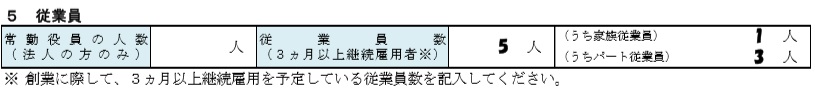

4 従業員

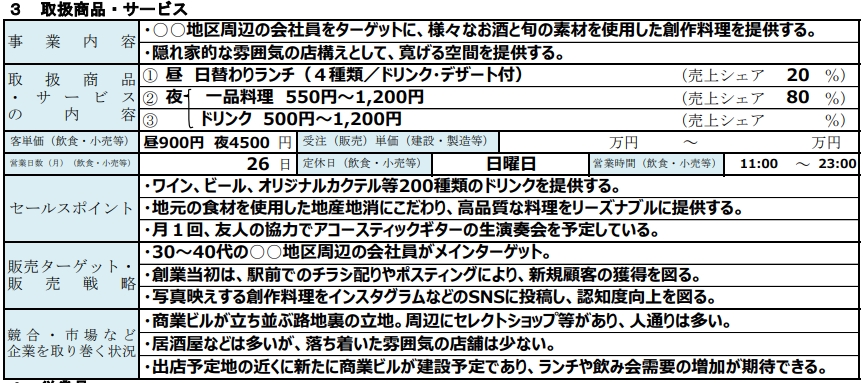

5 取引先、取引関係等

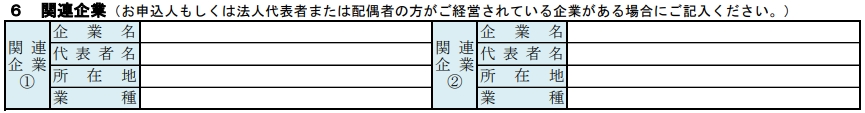

6 関連企業

7 借入れの状況

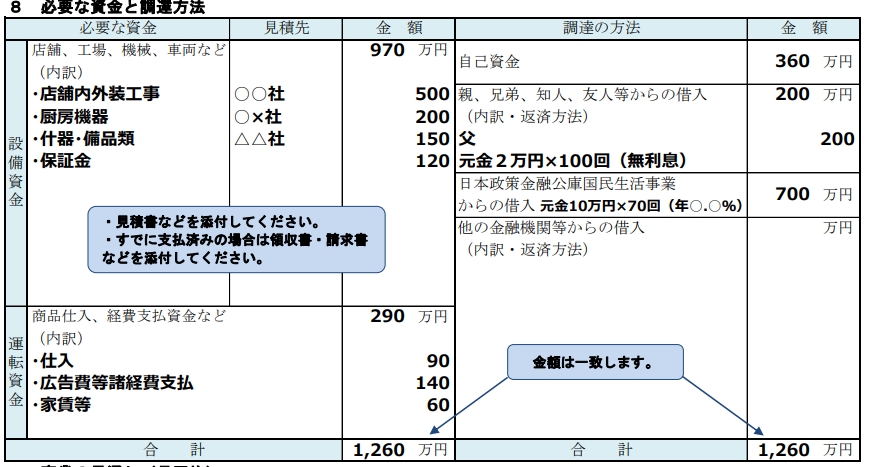

8 必要な資金と調達方法

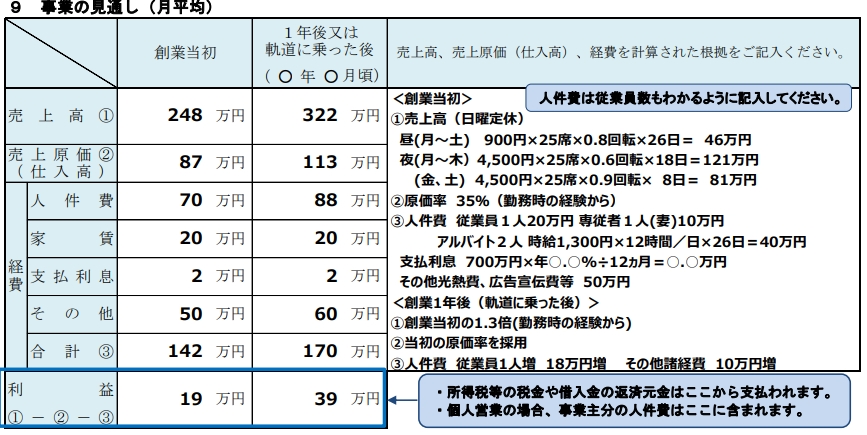

9 事業の見通し

数が多くて大変ですが、もし、どんな一生懸命に作ったとしても、「記入しなければいけないことを書いていない」、または「内容が不十分・不明確」な場合には大きな減点の対象となってしまいます。

したがって、創業計画書については「必要な項目についての記入を絶対に漏らさない、丁寧に書く」ということが大原則となります。

創業計画書の用紙について

創業計画書の記入用紙を見ていただければお分かりのように、各項目ごとの記入欄は3~4行程度ととても少ないものとなっています。

しかし、これではスペースが狭すぎて、十分な内容を書くことはできません。

こんな場合は、同じ項目の内容をワードなどを使って、別紙に書いてかまいません。

ただし、転記する際には、決められたな項目を漏らさないように注意してください。

その場合に日本政策金融公庫のフォーマットの用紙をどうするかについてですが、私は自分で作成した事業計画書に、公庫のフォーマットの用紙を付けて提出しています。

つまり、「自作の事業計画書(ワードとエクセルで作成)+ 公庫のフォーマットの用紙」となります。

また、公庫のフォーマットの用紙をつける際には、その冒頭の記入欄の箇所に「別紙のとおり」と書いておきます。

こうすることで、別に事業計画書があるんだなということがわかりやすくなるとともに、フォーマットの用紙を使うというルールも守れることになります。

とはいえ、このやり方については、微妙に担当者によって取り扱いが変わることがありますので、事前にこれでよいかをご確認ください。

創業計画書を作成する場合の用紙のポイント

➁ 収支見込の部分については、エクセルを使って作成。

③ 公庫のフォーマットの用紙には、氏名・住所・商号を記入。

冒頭の空欄部分には「別紙のとおり」と記載。

創業計画書の減点をなくすための5つの確認項目

創業計画書を作成する場合には、書く内容も大事ですが、それ以前に当たり前のミスをなくすというが重要となります。

以下のことができているだけかどうかは、公庫の担当者に与える心象に大きく影響するので、これらについてはしっかりと見直すことを心掛けてください。

2 誤字、脱字、記入漏れがないかを再確認。

3 できるだけ専門用語を使わず、使う場合には注釈を入れる。

4 収支見込みの部分ははできるだけ、エクセルを使って作成する。

5 内容の伝わる文章になっているかを見直す。

この中でも、1や2については、自分だけの見直しでは、なかなか気づかないことがあるため、できるだけ第三者の方にも見てもらうようにしましょう。

なお、プレゼン資料のようにやたらと図表やグラフを使いたがる人がいますが、よくあるパワーポイントで作成した文字やグラフが大きく、中身がスカスカな資料は公庫から嫌われる傾向があります。

したがって、資料をつける場合も、できればワードにグラフや表を張り付けた、コンパクトな感じのものをおすすめします。

なお、事業計画書を作るときには、作成に慣れていない人がいきなり計画を書き出してしまうと、前後で意味が通らなかったり、整合性が取れない内容になってしまいがちです。

けれどもし、そうなってしまうと、後からこれを修正するのは大変です。

なので、まずは基本的な計画の骨組みを作ってから進めるようにした方がよいでしょう。

参 考 絶対した方がいい!創業計画書を作成する前の5つの確認ポイント

創業計画書の作成のポイント

以下では、日本政策金融公庫の創業計画書の記入例(洋風居酒屋)を例題として、各項目についての注意点をご説明します。

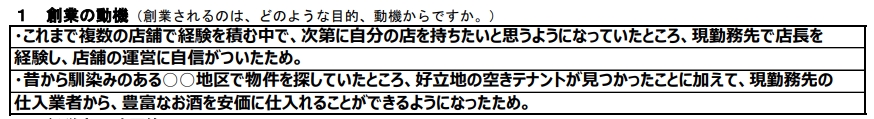

1. 目的・開業の動機

この箇所では

・ なぜ、その事業を始める気になったのか?

・ その事業についてどれだけの準備(場所・設備など)ができているか?

といった、創業の動機と準備の状況がわかるように記載します。

この箇所では、「事業に対する経験や現在の準備の状況」をPRすることが効果的となります。

公庫の記載例では、

➀ 複数の店舗で経験がある

② 店長経験を通して、店舗運営の経験がある

③ なじみの地区で物件を見つけた

④ 仕入れのルートがすでにある

という4つのポイントを上手にアピールしています。

具体的には

➀と②の「複数の店舗で経験がある」、「店長経験を通して、店舗運営の経験がある」ということは、開業後の失敗を大きく減らすことができる要素となるめ、公庫にとっての安心材料となります。

したがって、このような経験がある場合には、この段階でその実績を記入しておくことが、プラスとなります。

また、③の「なじみの地区で物件を見つけた」については、単に物件が見つかってすぐに開業できる準備が整っているということを意味します。

公庫では、テナントなどを利用して開業する場合には、その物件を確保できる見込みがあるということが条件となります。

具体的な契約までする必要はありませんが、少なくとも不動産屋の間取り図のようなもので、物件の場所、間取り、広さ、家賃が明確になっている必要があります。

また、見落としがちですが、「その物件がなじみの場所にある」ということも、重要なポイントとなります。

なぜなら、なじみの場所にあるということは、その周辺の状況がわかっており、かつ見込み客が存在することを推察させることができるからです。

このように物件を決める必要がある場合には、少なくともそのスペックが明確になっていることが最低の条件となりますが、できれば、その場所に詳しいや働いていたことがあるなどの要素があれば、さらに有利にすることができます。

また、詳細は後述しますが、④の「仕入れルート」があるということもポイントとなります。

居酒屋に限らず、物販事業をする場合には、必ず仕入れが必要となりますが、それを「開業後に見つけるのか?」、それとも「開業後に確保できているのか?」では、その後の事業のスピードが大きく変わります。

したがって、実際の取り引きはしないまでも、開業前に仕入れができる先をいくつか見つけておくことが、審査の上での評価を上げることにつながります。

以上のことをうまく表現するには、次のような流れで文章を組み立てれば、わかりやすく説得力のある内容となります。

● 普段の生活の中で不便に感じることがあった

● 前職で発見や改良点を見つけたが、当時の状況ではできない事情があった

● 解決策を考えたところ、実現の可能性があることがわかった

● これまでの経験を生かして社会的にも貢献できると思った

● 業界の動向や物件の見込み、仕入れ先の準備などができている

● 事業の可能性を様々な角度から検討し、判断したうえで開業に踏み切った

また、できるだけ客観性のある資料(統計の数字など)やデータを入れることで、より一層厚みのある内容とすることができます。

学生のときにしたレストランや居酒屋などでのアルバイト経験を通じて飲食業の楽しさを知り、そのころからいずれは自分で考えたサービスや料理を提供できる店舗を持ちたいと考えていました。

そのため進路についてもその実現に向けた準備として、調理学校を選ぶとともに、ここで調理・サービスの基本を学びながら調理師免許も取得しました。

卒業後は、学校の紹介により、フレンチレストランへ入社し、実際の現場の中で約5年間、調理業務・ホール業務・仕入業務を一通り経験し、その後の期間では和食の調理、接客を経験する中で今回の事業のコンセプトを固めるとともに、候補地の選定なども進めてきました。

今回、開業する店のコンセプトは

「遅い時間でも、くつろいだ雰囲気で、おいしい料理を安価に提供できる居酒屋」

です。

私は、友人や元同僚が開業予定地付近に多く、この近辺の飲食店を利用する機会が多かったのですが、その中で気がついたのは「深夜営業をする店が少ない。」ということでした。

添付した「開業店舗付近の競合状況」の資料を見ていただいてもわかるとおり、予定地は繁華街という土地柄のため飲食店の数は多いのですが、深夜や朝方まで営業している店の数が少ない状況です。

しかし、時間を気にせずゆっくり飲みたいという会社員や水商売の方たちが相当数存在しており、これらの時間帯での飲食に対する需要は十分にあると思いました。

とくに、後者の層については、営業時間中はほとんど食事をとれないため、おいしい料理が食べられる店についての需要は高いと考えています。

一方、店舗周辺の競合店には、昔ながらの居酒屋的な雰囲気の店が多く、食事のメニューやドリンク類の品揃えが多いとはいえないのが現状です。

また、調査と経験の結果から、この近辺では時間帯により顧客層が大きく入れ替わり、それにつれて求められるサービスも異なるということが分かったため、これらの時間別の顧客層を3分し、それぞれの趣向に対応できるサービスの提供をすることが成功につながるのではないかと考えたのが、創業の目的と動機です。

2-1.経営者の略歴等

事業経験の内容については単純に、「○年○月 ○○株式会社へ入社」などと書かずに勤務した部署名やそこで行った具体的な業務の内容、昇進や表彰の履歴などを記載します。

記載例では触れていませんが、できればホール・キッチン・事務などの職種ごとに愚意的に何をしたのか→その従事した年数も記載できるのがベストです。

また、直接、今回の事業に関係する仕事でなくとも、そこで得た経験などを今回の事業にからめてアピールできれば経験の補足とすることができます。

平成19年3月

A調理師専門学校調理テクニカル科卒業

平成21年4月

和食レストランBへ入社

調理業務及びホールでの接客業務

2年目より厨房での調理をメインに従事

3年目より仕入れ業務も担当する

平成24年3月

一身上の都合により退職

平成24年6月

株式会社C入社

池袋西口店配属(海鮮系居酒屋業態)

キッチン業務及びホール業務に従事

翌年9月より店長に就任し、店舗スタッフの採用、経理、広告等についても従事

平成28年6月

一身上の都合により退職

保有資格:調理師免許(平成19年2月都№〇〇)

2-2.過去の事業経験の有無

ここは、過去に事業の経験があるかどうかを確認する箇所です。

しかし、ここで注意することが一つあります。

それは「事業を経営していたことがある」に○をつけないということです。

創業融資は過去に事業経営の経験のない方を対象としているので、もし、ここに〇がつく場合には、創業に当たらないと判断される場合もあるからです。

また、事業に関係する資格や特許などの取得をしている場合には、その名称だけではなく取得年月日や取得番号についても正確に記載します。

(営業許可例) 令和3年1月20日 第20876号

3-1. 取扱商品・サービスの内容

事業内容について、記載例では3行だけの記載となっていますが、、やはりこのボリュームでは不十分です。

「〇〇地区の会社員をターゲットにする」というならば、なぜ、そのターゲットを対象にするのかということについても触れる必要があります。

たとえば、

・この地区の周辺には企業が多く、接待利用が十分に見込める

・競合となる深夜営業の店が少ない

・企業規模などから、一人当たりの可処分所得が高いことが見込まれる

などの具体的な理由が求められます。

そのためには、公的なデータなどを利用するのがよいのですが、それが難しい場合は実際に何軒かの店舗を利用し、その時の状況をまとめたものをが資料にするなどでもよいでしょう。

なお、メニューやカタログなどについては、極力、これを作成して提出してください。

ここで記入する商品の価格や客単価は、これらの見込みの資料となるだけでなく、収支予定を立てる際の根拠として利用できます。ただし、その際には個々の箇所の記載と収支計画の内容に食い違いがないように注意してください。

また、収支計画の詳細については、「今後の売上げや収支の見込みについては、別添「収支計画表」を参照ください。」と記載するのでもokです。

3-2. セールスポイント

この箇所でのキーワードは「差別化」と「説得力」です。

「すでにある他の店舗とどう違うのか?」

「なぜ、それがセールスポイントになるか?」

などについて、その根拠をハッキリさせる必要があります。

また、その際には、「その事業がどのような仕組みで、収益を生み出せるのか?」についても触れておければさらにベターな内容となります。

◆ 開業予定地に人脈が多く、これらを活用した早期の集客が可能

◆ 事業経験があるスタッフが多い

◆ そのため、こなれたオペレーションと臨機応変な対応が可能

◆ 店長Yについては、新店立ち上げからスタッフ教育等の幅の広い実務経験を有する

◆ 深夜~朝方に営業している店が少ないことから、重複しない時間での集客が見込める

◆ 一部、取引先と掛けでの仕入れが可能

3-3. ターゲット・販売戦略・競合状況

ターゲットは、見込み客の「年齢」、「性別」、「およその職業」および「商圏の範囲」を明確に記載します。

なお、公庫の記載例では、販売戦略についてあまりは明確になっていませんが、ターゲットに対して

○ どのような効果が得られるのか?

○ かかるコストはいくらなのか?

営業の戦略について

(全体的な見込み客層)

25歳~50歳台のサラリーマン男性客およびその同伴女性客

来店客は、時間帯によりその層が異なることが予想されるため、以下のようにターゲットと客単価を設定します。

①会社員層(18:00~24:00)

目標客単価 : @ 3,800円

勤務を終えたサラリーマン・OLを対象に落ち着いた空間の中で飲食できる場を提供し、通常の居酒屋よりもやや高級な感じを演出する。

②サービス業勤務層(24:00~3:00)

目標客単価 : @ 3,500円

周囲の飲食業、美容業、ディスカウントストア、デパート業などのサービス業に勤務する顧客の来店が見込めることから、これらの層に対してラストオーダーを気にせず、ゆったりとした時間的な空間と場を提供する。

③深夜勤務層(3:00~9:00)

目標客単価 : @ 3,000円

この時間帯においては、水商売などの接客業に従事する見込み客の来店が期待できることから、この地区界隈では数の少ない飲食の深夜営業をすることにより、始発までまたは早朝までの時間を比較的安い料金で利用できるという利便性とキチンとした料理を提供する。

競合状況は、地図に自分が営業する店を中心に1キロ程度の円を描き、その中に同じような店がどのくらいあるのかをマークしたものを添付するとわかりやすい資料となります。

主に池袋駅を中心とする半径500m程度の範囲内

(競合状況)

資料「開業店付近の競合状況」を参照。

4.取引先について

特定の取引先が決まっている場合には、その氏名・住所、取引のシェア、かけ取引の割合だけでなく、代金の回収や支払いの条件についてもキチンと記載します。

この場合の数量は予想でも構いませんが、売り上げの根拠(なぜ、その売上げとなるのか?)についてはシッカリ説明できることが重要です。

支払い条件は、開業当初は現金となることが多いですが、掛け取引ができる場合にはその条件を記載します。

なお、掛けの場合の取引条件は、「当月末締め、翌月末払い」や「当月末締め、翌月10日払い」などが一般的です。

もし、これから開業する方で仕入先のあてがない場合には、自分が仕入れたいと思う商品を扱っているお店に連絡し、

「開業後に取引が可能かどうか?」

「仕入れ条件はどうなるか?」

などを確認し、それにもとづいて記載すればよいでしょう。

なお、すでに、開業後すぐに決まった売上げを得られる見込みがある場合には、必ずその旨を記載するようにします。

| 主な販売先 | 住 所 | 販売予定額 | 回収方法 |

| 一般顧客 | ― | 〇〇〇円 | 現 金 |

| 主な仕入先 | 住 所 | 仕入予定額 | 回収方法 |

| A物産(精肉) | 〇市〇町〇-〇-〇 tel03-000-0001 | 100,000円 | 掛け(末締翌々8日払) |

| B水産(鮮魚) | 〇市〇町〇-〇-〇 tel03-000-0001 | 100,000円 | 掛け(末締翌々5日払) |

| C青果(野菜) | 〇市〇町〇-〇-〇 tel03-000-0001 | 200,000円 | 掛け(末締翌々5日払) |

| D興産(その他) | 〇市〇町〇-〇-〇 tel03-000-0001 | 150,000円 | 納品時現金払 |

5.従業員数

役員の数については、会社登記簿謄本の内容と食い違いがないように記載しますが、従業員・パート数の数は現時点での見込み数でかまいません。

なお、創業融資を利用する際には、ある程度の人員を見込んでおくことで、その給料を運転資金として計上することができます。

したがって、従業員を雇用する計画としておくことで、運転資金を増えすための対策として利用することも可能です。

社 員:1名

パート:5名(シフト勤務)

6.関連企業

関連企業とは、申込み本人や配偶者などが経営をしている場合のその企業を指します。

通常、このような関連企業があり、その企業が公庫から借入れをしている場合には、その借入額や返済状況なども審査の対象となります。

もし、関連企業がない場合には、「なし」と記載します。

7.借入れの状況

借入れやローンなどがある場合には、記入例のように記載します。なお、個人的な車のローンや買い物のローンなどはよほど高額でない限りあまり融資に影響しません。

しかし、事業性のローンについては問題ありとされる可能性が高くなります。

なお、ノンバンクからの借り入れについては、かなり厳しい目で見られますので、このような借り入れがある場合には、「極力、返済しておく」または「できるだけその額を減らしておく」などの対策が必要となります。

また、個人情報に問題がある場合も融資は厳しくなるため、すぐにその状況の解消ができない場合には、解消後に申込むなどすることをおすすめします。

8. 必要な資金と調達方法

ここでは、上記の表に今後の事業資金の内容を書き込んでいきます。

右側には「事業に必要なお金をどうやって集めたか?」(必要な資金の調達の方法)を、左側には「事業で何に使うのか?」(資金の支出の予定)を記入していきます。

「調達の方法欄(右側)」について

◆ 「自己資金」には、事業に使うために用意した預金の金額を記入します。

◆ 「親・兄弟等からの借り入れ」には、それぞれからの借り入れを記入します。

ただし、借入金は自己資金とは認められないので注意が必要です。

例えば、上記記載例の「父からの借入れ 200万円」は、返済義務のある資金であるため、自己資金とはカウントされません。

◆ 「日本政策金融公庫からの借り入れ」には、今回の借入れ希望額を記載します。

もし、制度融資を使う場合には「他の金融機関からの借入れ」欄にその額を記入します。

「必要な資金(左側)」について

◆ 設備資金は、有効な見積書の金額の通りに記入し、その見積書を添付します。

◆ 運転資金は、営業当初にかかる仕入れ・人件費・宣伝広告費等を見積もって記入します。

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | ||

| 設備資金 | 保証金 | 6,500千円 | 自己資金 | 預金 | 6,000千円 |

| 内装工事費 | 980千円 | 預金以外 | 0千円 | ||

| 厨房設備他 | 1,274千円 | ||||

| 計 | 8,754千円 | 計 | 6,000千円 | ||

| 運転資金 | 仕入れ | 1,165千円 | 借り入金 | 借入金 | 10,000千円 |

| 人件費 | 1,679千円 | ||||

| その他 | 4,402千円 | ||||

| 計 | 7,246千円 | 計 | 10,000千円 | ||

| 総 計 | 16,000千円 | 総 計 | 16,000千円 |

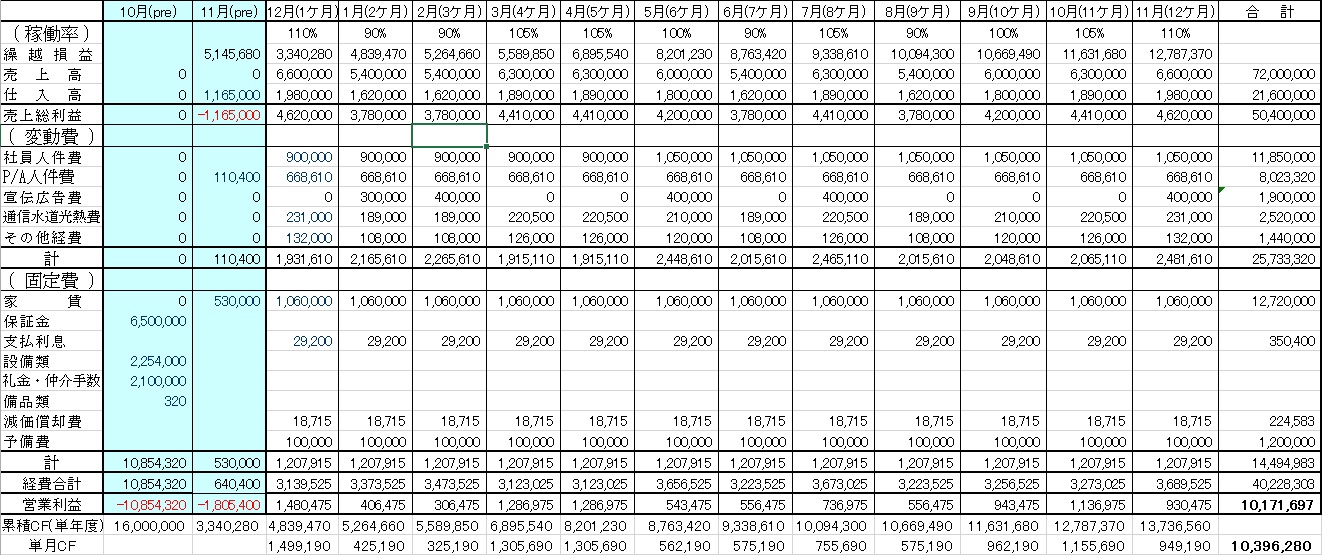

9.事業の見通しについて

ここで記入するのは、一般的な決算書での「損益計算書」に当たる部分です。

ここには、事業を開始当初および1年後に予想される売上げ金額や費用、最終的な利益などを記入します。

記載例では、事業の開始当初と1年後の2つの時期について記載するようになっていますが、できるだけ毎月の収支を12ケ月分( 例えば、開始時が令和07.04ならば令和08.03まで)作成するようにしてください。

① 売上高

記載例の根拠欄を参考に、自分の店舗での売上高を計算して記入します。

なお、売り上げが季節や時間(ランチ・ディナー)によって変わる場合には、ランチとディナーで別々に売上げ見込みを作る必要があります。

② 売上原価

一般的な飲食店における原価率は通常30~35%程度ですが、これ以上に高いまたは低い場合にはその根拠をあわせて記入してください。

なお、フランチャイズなどですでに原価率が決まっている場合は、その数字を使って計算します。

③ 人件費

社員については固定給としますが、パート等については、記載例のように時給、労働時間、出勤日数をかけあわせたもので算出します。

シフト勤務をする場合には、あわせてシフト表も提出した方がよいでしょう。

④ 家 賃

「契約書」または「不動産屋からもらった資料」などにもとづいて記入します。

➄ 支払利息

支払い利息は、通常は「借り入れ予定額 ✖ 金利」(月の場合には、÷12)により計算します。

⑥ その他経費

その他経費として、水道光熱費、広告費などがあれば、それぞれの科目ごとに計算の根拠と金額を記入します。

また、設備については、それぞれの品物ごとに減価償却額を計算し、その合計額をここに記入します。

なお、減価償却の計算方法には、定額法と定率法がありますが、より簡単な定額法による計算で構いません。

※ 国税庁耐用年数一覧表

⑦ 利 益

①から②~⑥までの金額を差し引いた残りの金額を記入します。

なお、法人での借入れの場合には、代表者や役員の給与を経費として計上することができますが、個人事業の場合には計上できないことにご注意ください。

なお、融資の返済はこの利益から行うこととなります。

そのため、この計画の段階の利益で返済ができないような内容となっている場合には、その計画がすでに破綻していることを意味します。

たとえば、600万円の借入れを60回の返済で行う場合、1月当たりの返済額は10万円(ここでは、利息は考えないこととします)、年間では120万円となるため、最低でもこれだけの「利益と∔減価償却費」が必要となります。

したがって、計画についてはそれ以上の利益が出る内容となっていなければならないということに注意してください。

自由記入欄について

以前は、最後に自由記入欄が設けられていましたが、現在のフォーマットでは削除されています。

しかし、売上げの根拠として、「どのような広告をするのか?」、「それによりどの程度の集客が見込めるのか?」、「具体的なオペレーション」などを起債しておくことは、計画の信ぴょう性を増すうえで、大きな材料となります。

そのため、これらについても記載する場合は、別紙にその内容をまとめるなどするようにしてください。

融資額をさらに大きくするには

ここでは日本政策金融公庫の創業融資についてご説明しましたが、日本政策金融公庫の融資と都道府県や市区町村が行っている制度融資(信用保証協会付融資)は別々に申し込むことができます。

日本政策金融公庫と制度融資は、取り扱う制度や機関が異なるため、相互の融資に影響をしないのが原則です。

そのため、この2つを上手に利用することで

・融資総額をさらに増やせる可能性がある(公庫融資額+制度融資額)

・それぞれを別々に申し込むより、融資が出る時間や手間を短縮できる

というメリットがあります。

「公庫の融資だけでは不安」や「もっと融資額を大きくしたい」とお考えの方は、公庫と制度融資の同時利用もあわせてご検討ください。

※ 参照:新創業融資制度の使い方完全解説!自己資金がなくても0K?制度融資との関係は?

まとめ

日本政策金融公庫の創業融資は、計画書フォーマットの項目を埋めればよいというだけでなく、その内容についての根拠が求められるため、この根拠がないものやあやふやな計画は、少なからず減額の対象となってしまいます。

とくに、「事業のビジョン(なぜ、この事業を始めて、今後、どうしたいのか?)」、「売上げと利益の根拠」、「必要性の低いものを経費に計上していないか?」については、とくに減額の対象となりやすいため注意してください。

また、当然ですが誤字や間違い、内容が伝わりにくい表現などはNGですので、計画の完成後には第三者にも見てもらうなどが、ケアレスミスをなくす対策となります。

119番資金調達NETでは、事業計画書の作成の他、許認可申請の代行を割安な金額でお手伝いしています。

また、このブログではご紹介していないテクニックや注意点についても、直接、その方の状況にあわせてアドバイスしています。

随時、初回の相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。

※ こちらから電話できます。