スナツクの開業資金融資を申込むときには、必ず事業計画書(創業融資)を作成する必要がありますが、この内容次第で融資額が大きく変わる可能性があります。

事業計画書にはいくつもの記載しなければならない項目がありますが、その中でも「売上げ」と「その根拠」は、事業の成否を判断するうえで、とくに重要な項目となります。

しかし、多くの方がこの部分がしっかりと書けておらず、金融機関から見た場合に信ぴょう性のない内容となってしまっていることが少なくありません。

この記事では、スナックの融資の事業計画書において、最も重要となる「売上げ」と「その根拠」の考え方について解説いたします。

スナック開業資金の融資で最も大切な部分とは?

日本政策金融公庫の融資を利用して希望額を引き出すために何が必要かといえば、それは「日本政策金融公庫の納得が得られる事業計画書を作ること」といえます。

スナックの開業資金の融資については、信用保証協会の制度融資は利用できません。

そのため、公的融資が使えるのは日本政策金融公庫のみとなります。

一般的に融資の事業計画書は、

● 融資を利用する目的や過去の経歴、保有する資格

● 事業のために用意できる資金とそれを何に使うかの用途

● 今後の収支の見込み

の3つのパートで構成されます。

この中で、とくに注意してみられるのが最後の「今後の収支の見込み」です。

この「今後の収支の見込み」をさらに細かく解説すると、主に次3つで成り立っていることがわかります。

● 経費

● 利益

このうち経費については、必要な費用を積み上げれば簡単に算定できますし、利益についても売上げから単純に経費を差し引けば算定することができます。

また、経費については、設備は見積書で、運転資金は固定給の額や稼働日数から計算できるので、大きく間違っていなければ認めてもらいやすいといえます。利益も、毎月の返済ができるだけの額が確保できていれば、まずはokといえるでしょう

しかし、売上げについてはどうでしょう。

とくに創業融資の場合の売上げは、経営経験がない方の予測にもとづくものとなります。

これまでに飲食店やスナックで働いたことはあるとしても、「経営の経験はない」、「実際に売上げを立てたこともない」方を対象に融資をするわけですので、金融機関としても慎重になるのは当然と言えるでしょう。

そのため売上げに関しては、「どの程度の額を獲得できるのか?」ということの他に、「なぜ、その売上げをあげられるといえるのか?」が最大のテーマとなります。

また、さらには、「どうやって集客するのか?」というプランの内容にも現実味や説得力が必要といえます。

スナックの場合の売上の根拠について

売上の説明で最も難しいのは「来店客数」

とはいえ、これまで経営の経験がない方が「売上げを証明しろ!」といわれても、困ってしまうでしょう。

確かに、はじめてすることについて、成功を証明することはできません。とはいえ、すべてが希望的観測によるだけでは、事業計画書としての信ぴょう性が低いというのも事実です。

しかし、売上げを直接証明することはできなくとも、「その元となる集客をこのように行う」ということは説明できるといえます。

つまり、売上げを説明するのは、集客方法を説明するのとほぼ同義であり、集客について十分な説明ができれば、売上げについてもほぼ説明したものといえます。

まずは、スナックや飲食店の売上げは、次のように計算することができます。

見込売上げ = ① 見込み来店客数 × ② 客単価 × ③ 回転率

このうち、「➀見込み来店客数」については、ある程度、自分の希望や過去の経験にもとづくものでもよいのですが、健全な経営できるだけの売上げ、つまりは「問題なく返済ができる程度の利益が確保できる売上額」から逆算するのが一般的といえます。

「②客単価」については、その店の営業方針や客層により、ある程度自由に決めることができますが、これについてもある程度、常識的な額として、「周囲の同業種の平均単価」がその目安となります。

また、「③ 回転率」についても、「類似した規模の同業種のデータやこれまでの経験」から、ある程度予測することができると思います。

しかしこのように考えると、この3つの要素の中で最も根拠を示すのが難しいのが「① 見込来店客数」だということがおわかりいただけると思います。

つまりは、売上げの根拠を説明するうえで、一番重要でかつ難しいのが、この「① 見込来店客数」であり、いかにスムーズにこの根拠を示し、日本政策金融公庫に納得してもらえるかということが事業計画書成功のカギといえます。

主な集客の方法と根拠説明の具体例

スナックの集客方法にはさまざまなものがありますが、よく用いられるものとしては、次の4つが考えられます。

① 店舗周辺地域へのチラシまき

② SNSを利用した商法の拡散

③ ホットペッパーなどの媒体を利用した集客

④ その他

➀~③についてはどの店舗でも行っており、細かな説明は不要だと思いますので、ここでは割愛しますが、④に関する方法の一例として、当事務所では次のようなアドバイスをしています。

あつめた名刺を活用する

見込客というのは、あくまで見込みであって、それを可視化することは難しいのですが、これを可能にできるのが「これまでに交換した名刺をリストにして提出する」という方法です。

どのような関係であれ、名刺を交換しているということは、一度は、実際に会っているわけですので、見込み客の一部といえます。そのため、このような資料は、単に見込みの数字を書き並べたものよりも、はるかに信ぴょう性が高いといえます。

これらの名刺は、原則として、データにする必要がありますが、もし、その数が大量となる場合には、A3サイズに名刺を並べてコピーを取ったものを提出するということでもokです。

また、名刺以外にメールやラインなどのやりとりをしているのであれば、さらにそのデータも利用することができます。

このように単なる想定や見込みではなく、一歩踏み込んだリアルに近い資料を提出することで、根拠の信ぴょう性を増すことが可能となります。できます

交流会への参加スケジュールを作る

上記の方法は過去の人脈を使うというものですが、それだけでは限界があるだけでなく、その後の集客が尻つぼみなってしまいます。

そこで活用したいのが、「今後の交流会への参加予定をスケジュールにする」という方法です。

大きな都市では頻繁に各種交流会が開催されており、その規模は規格により異なりますが、それでも一回参加すれば15人程度の方と名刺交換ができます。つまり、一週間に2回、交流会に参加すれば、最低でも月に8回×15人=120枚の名刺をゲットすることが可能となります。

このような活動の予定をスケジュール化すれば、今後に獲得が見込める名刺の数を予想できるので、これをもって今後の売上げ(集客)を裏付ける根拠とすることができます。

これによりたとえば、次のような根拠を立てることができます。

【OPEN時の見込み客】

見込数 25人 保有する名刺数500枚 そのうち5%を来局見込みと想定

【OPEN後の見込み客】

チラシ配布 〇人

PCP広告 〇人

交流会参加 〇人 月に〇回参加して〇人との名刺交換を予定 そのう5%を来局見込みと想定

とはいえ、すべてこれから行うというのでは説得力に欠けるため、できれば、事業計画書を提出する時点で、2~3回程度は実践していることが望ましいといえます。

PCP広告を利用したHPへの誘導

PCP広告とは、Google広告などにより特定のキーワードで自社のHPや広告を検索の上位に表示させる手法です。

実施にはある程度の費用が必要となりますが、知名度が少ない方が短期間で大きな注目を集められる方法となっています。

平均クリック単価:300円

想定クリック数:1,000回/月

見込獲得(来店)率:5%

見込獲得(来店)数:1,000回×5%=50人

想定コスト:300円×1,000回=300,000円

また、このように精緻な見込みを作ることは広告費の説明にもなるため、事業計画書の精度が制度があがる上がる資料ともなります。

以上のように事業計画書の作成では、

「どのくらいの売上げを見込むのか?」ということ以上に「そのための集客はどうやって行うのか?」ということが重要なテーマであり、この内容いかんで事業計画書に対する信ぴょう性が大きく変わることとなります。

したがって、できるだけ多くの根拠の材料となるものを見つけ、それを事業計画書に盛り込み、計画の内容を信ぴょう性の高いものとする工夫が欠かせないといえます。

まとめ

スナックの開業資金を日本政策金融公庫から調達する上で事業計画書の作成は欠かせないものであり、その中でもとくに重要となるのが「売上げ」と「その根拠」となります。

「その根拠」とは、いいかえれば「どうやって集客するのか」ということになりますが、これについては、単にチラシをまく、HPを作るといったことだけではなく、具体的に踏み込んだプランを示すことが必要となります。

そのため、この記事で紹介した方法だけでなく、自分の環境やリソースにあわせて、どんな方法が使えるかを十分に検討してみてください。

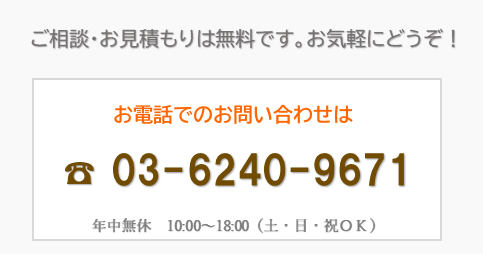

119番資金調達NETでは、スナックの開業資金の融資申込や事業計画書の作成をお手伝いしています。

また、このブログではご紹介していないテクニックや注意点についても、直接、その方の状況にあわせてアドバイスしています。

随時、初回の相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。